腎臓病は治る?

クレアチニン値が下がる理由

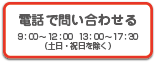

人体を細胞レベルで見ると

体を細胞レベルで見ると、約60兆個の細胞からできています。全ての細胞は、酸素を取り入れて二酸化炭素を排出し、アミノ酸やブドウ糖などの栄養を取って老廃物を排出しています。

細胞に栄養と酸素を届けるのは血液であり、二酸化炭素と老廃物も血液によって回収されます。ですから、細胞は血液が届けば健康ですが、届かなければ衰弱し、もし酸素が届かなくなれば10分ほどで死んでしまいます。

つまり、細胞にとって血液は生命線であり、全身の細胞に血液が行き届いていれば人間の体は元気でいることができます。

細胞も生き物、その健康状態はさまざま

細胞は生き物です。生き物は単純に生か死に二分することは出来ません。

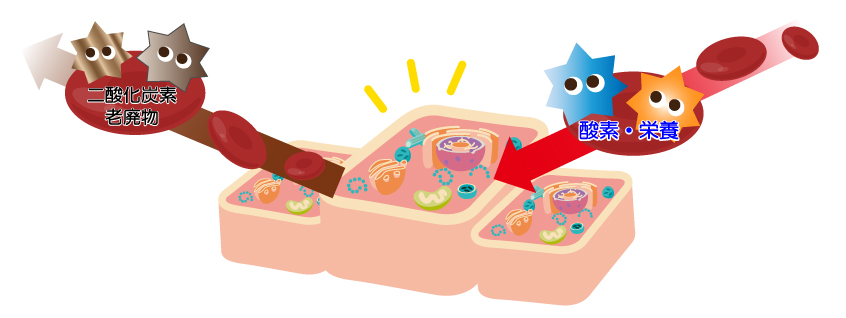

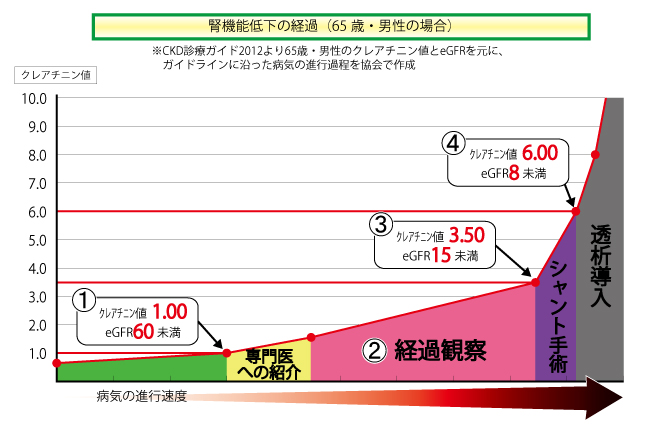

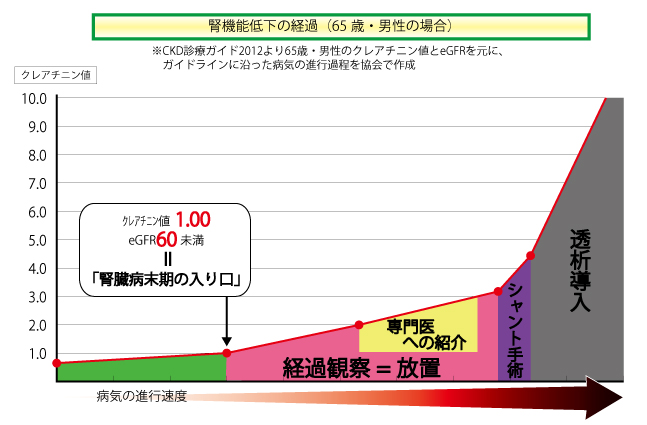

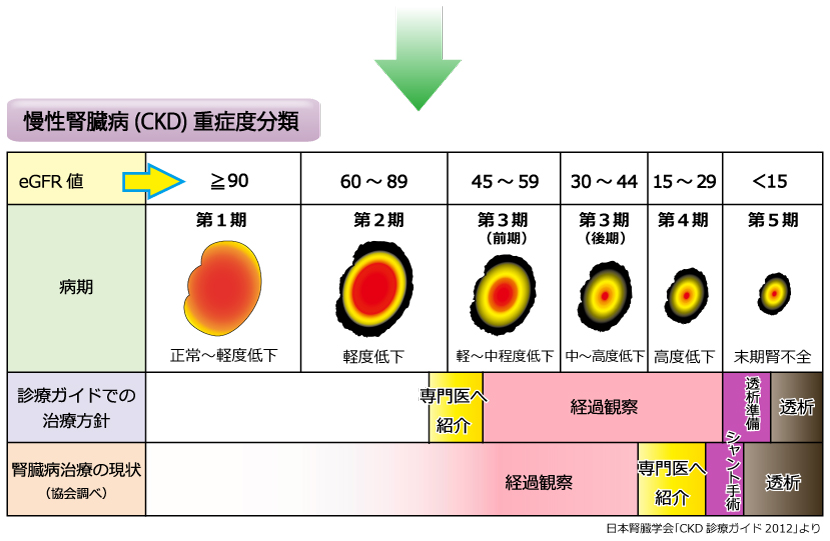

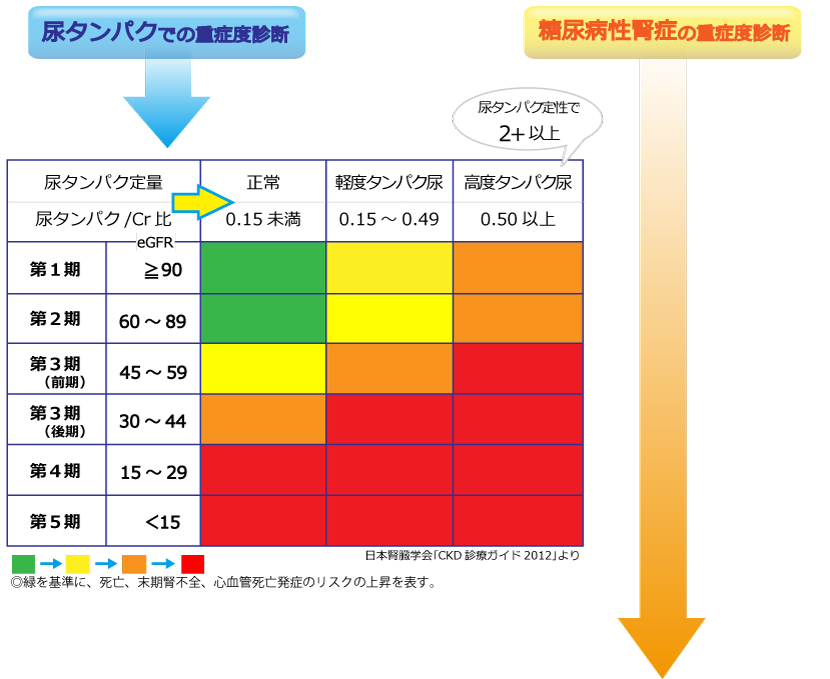

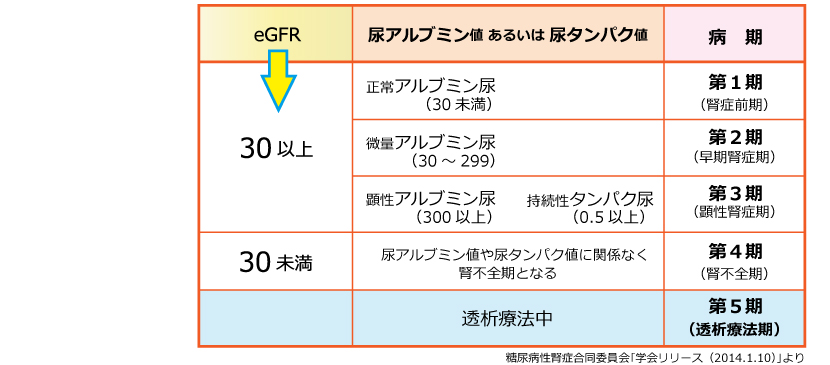

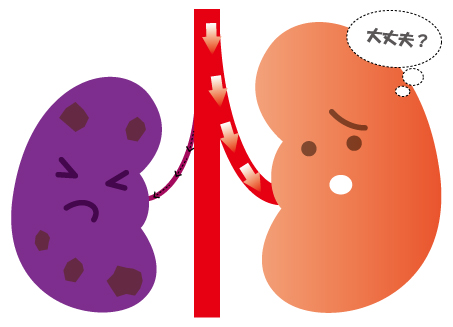

元気な細胞、疲れた細胞、病気の細胞などがあり、徐々に弱って寝込んだり倒れたりして最後に死を迎えます。一般的にeGFRが60を切り、腎機能に支障があると診断されたときには、その機能の半分が不全に陥っています。しかし、腎臓病と診断されたとき、約半分の細胞が死滅し、残りの半分の細胞が元気というわけではありません。細胞は生き物ですから、活発に活動しているものから、瀕死の状態のものまで様々な健康状態で混在しています。

腎臓の機能の回復を図ろうとするならば、弱っている細胞に新鮮な酸素と栄養をたっぷり与えれば、人間と同じように元気を取り戻すはずです。そのためには、腎臓の衰えた血流を活性化することが大切です。

血液が届けば細胞は元気になれる

全身の血流を活性化し、臓器に血液を送りこめば、元気な細胞は今まで以上に元気になり、疲れた細胞は疲労を回復し、病気の細胞も治癒し、瀕死の細胞も息を吹き返すはずです。そして、疲労しきった腎臓の機能全体が回復してクレアチニンの数値も下がるはずです。

現に、内臓トレーニングでクレアチニンを下げたり、数値の上昇を抑えている人が7割を超えています。

内臓トレーニングが、クレアチニンは下がらないという医療界の常識に反して効果を挙げている理由は、ここにあると考えています。ただし、この考え方は科学的に証明されたものではありません。あくまでも細胞生理学的な見地からの仮説です。

医学の常識は当てにならない

事例1 人体の細胞数について

人体を構成する細胞の数は、従来60兆個とずっと言われ続けてきました。しかし、近年その数は37兆2000億個という学者が出てきました。これは、2013年に発刊された『人体生物学紀要』(Annals of Human Biology)という雑誌に、イタリアのエヴァ・ビアンコニという生物学者を中心にしたチームが発表したものです。余りにも最近の発表であるため、医療界で定着した数字ではないので、ここでは従来の60兆個で表記しました。

事例2 透析前の腎臓病患者さんは、筋力アップの運動をした方が良い

今まで、腎臓病患者さんは、筋力アップのような過激な運動は避けるように指導されてきました。理由は、筋肉に大きな負荷がかかると、筋肉中にあるクレアチンという物質が消費されてクレアチニンが産生されるからです。もう一つは、過激な運動によって、腎臓が必要とする血液が筋肉に集中して腎臓の活動が弱るから、というものです。

しかし、近年、日本腎臓リハビリテーション学会は、透析前の患者さんは積極的に運動する方が良いと提案している。もちろん、病気を進行させる運動はいけないとしているが、ウォーキングや筋トレなど、ややきつい運動も積極的に行うことを勧めている。運動することによって透析が楽になるそうです。詳しいことは日本腎臓リハビリテーション学会のホームページをご覧ください。

このように、医学の世界では、常識として定着している知識やエビデンスに基づいた治療方法などが、一夜にしてひっくり返ることが多々あります。それは、現代医学の進歩が目覚しいとはいえ、心とは何か、どこにあるかに代表されるように、まだまだ人体のほとんどが解明されていないからです。

このように、医学の世界では、常識として定着している知識やエビデンスに基づいた治療方法などが、一夜にしてひっくり返ることが多々あります。それは、現代医学の進歩が目覚しいとはいえ、心とは何か、どこにあるかに代表されるように、まだまだ人体のほとんどが解明されていないからです。

今以上に医学が進歩すると、腎臓病は治らない、クレアチニンの数値は下がらないという医学の常識が、ひっくり返るときが来るのではないでしょうか。

老化のスピードに戻す

透析への道から健康な人の老化のスピードに戻そう

人は、生まれ落ちたときから成長し始め、発達、成熟し、一般に30歳くらいから老化が始まります。皮膚にシワやシミが出来たり、視力や聴力が衰えたりして、若かったころにはなかった様々な変化というか症状が出てきます。

この老化現象は外見だけでなく、体内の奥深いところにある臓器にも起こります。胃の場合は、食欲減退や消化力の衰えなど、肝臓の場合は、体力・気力の衰えや疲労回復が遅くなるなどの症状として現れます。

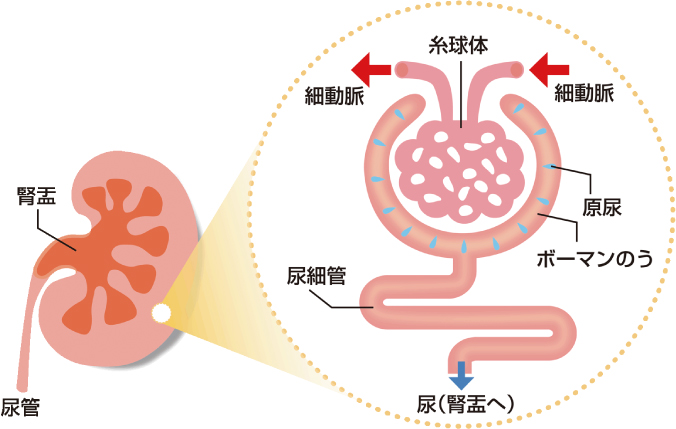

では、腎臓の老化はどうでしょう。腎臓は30歳くらいから老化が始まります。30歳を過ぎると、腎臓の細胞数が減少してきたり、腎臓に繋がる血管が細くなってきたりして、腎臓はだんだん小さくなって来ます。

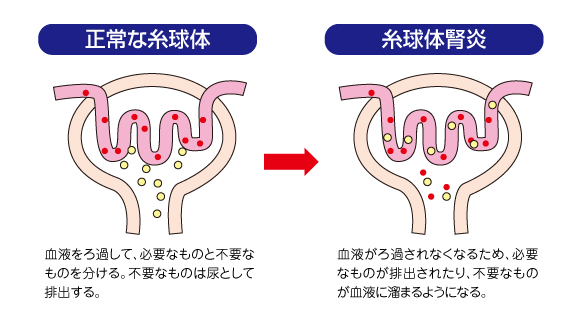

このため、糸球体の数が減少して血液のろ過量が減ってきたり、細胞が血液中に排出した尿素窒素やカリウムなどの老廃物の排泄が難しくなってきます。この結果、かゆみ、むくみ、不眠、だるさ、高血圧など、腎臓病特有の様々な症状が出てきます。このような老化現象は年をとれば誰にもおこりますが、多くの人は寿命を全うするまでクレアチニン1.0前後を維持し、症状も出ません。

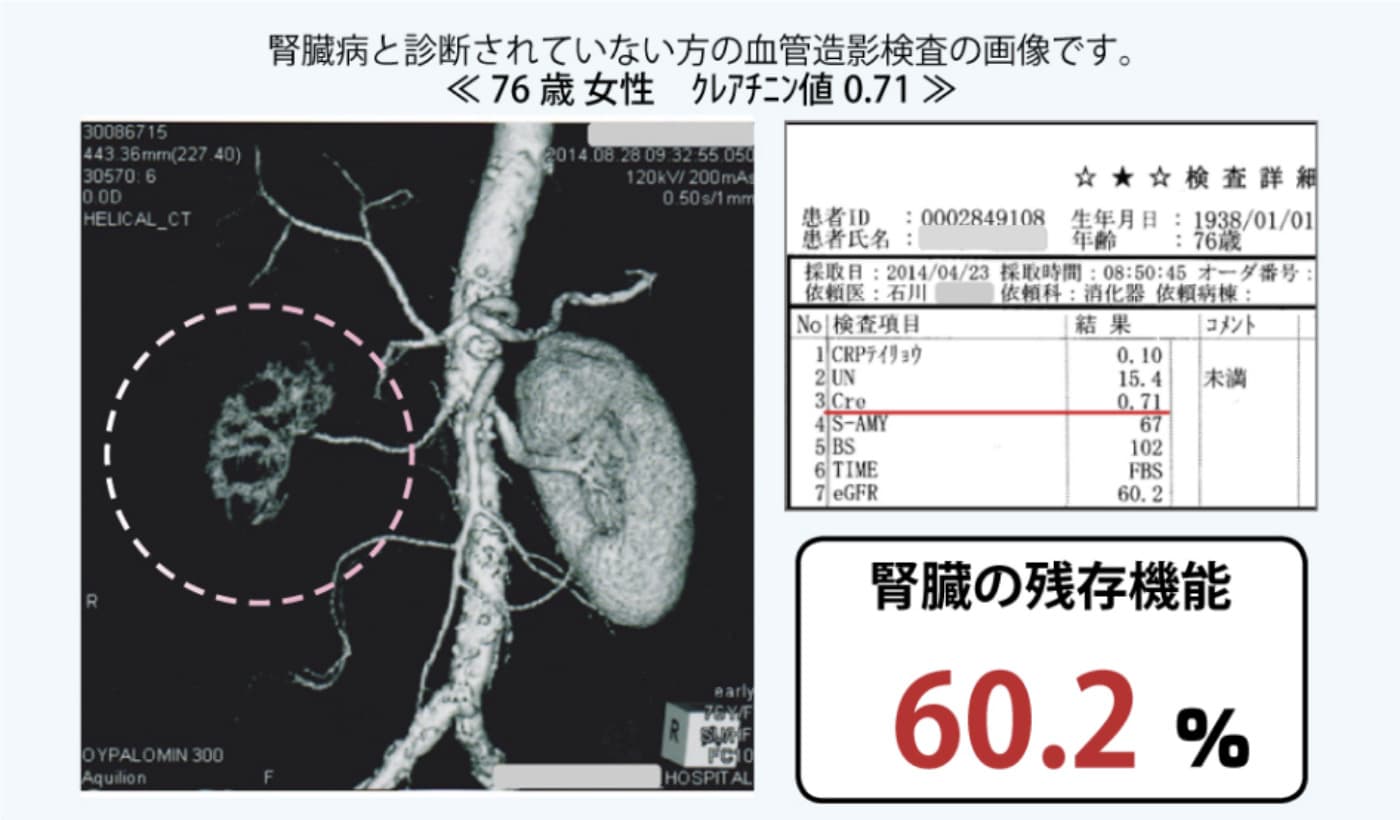

しかし、男性の場合、クレアチニン値1.0、女性の場合は0.7を超えてしまうと、腎機能が人並み以上のスピードで低下し、様々な症状に苦しむことになります。腎臓の残存機能が多いうちから内臓トレーニングに取り組んで、老化のスピードを天寿を全うする人と同程度に食い止めませんか。

※熊本県のMさん(男性・63歳)は、透析への道から健康な人の老化のスピードに戻しました。

※熊本県のMさん(男性・63歳)は、透析への道から健康な人の老化のスピードに戻しました。

透析を回避するために

腎臓は再生しない臓器であることを自覚する

内臓トレーニングを始めるきっかけで一番多いのが、担当医から「透析になる」「そろそろ透析の準備を」といわれたことです。これといった自覚症状もなく病気が進行していきますので、皆さん突然の告知だと驚き、不安に思われるようです。

協会では、少しでも残存機能が多い(クレアチニン値が低い)うちに、内臓トレーニングを始めることを勧めています。内臓トレーニングの実践者には、来月には透析ですといわれたときに内臓トレーニングをはじめて、5年も透析をせずに過ごしている方もいます。

クレアチニンが4.00を超えていたのに1.90まで下げたという、常識を覆す結果も出ています。ですが、すべての方に当てはまる事例ではありません。忘れないでいただきたいのは、腎臓は再生しない臓器であるということです。

自覚症状に頼らない

2008年に協会が設立されて以来、年数を重ねるごとに、よく似た状況で内臓トレーニングをはじめる方が増えています。腎臓病の資料請求をし内臓トレーニングのことを知っていた人が、2年、3年後にクレアチニン値が上がったという理由で実践を始めるのです。なぜ、内臓トレーニングを知った当初に実践しなかったかを聞くと、「まだいいと思っていた」と、どの人も同じ答えが返ってきます。

腎臓病と診断を受けた当初に病気が治らないと言われても、これといった症状を感じることがなく普通に生活できていることが大きな原因です。腎機能が低下することのリスクを実践者の例で説明します。

【Kさん 72歳 男性の場合】

● 2013年7月 クレアチニン値 1.52 eGFR 36.4 内臓トレーニングの資料請求

● 2016年6月 クレアチニン値 2.70 eGFR 19.2 内臓トレーニングをはじめる

Kさんは「腎臓の機能が低下している」とかかりつけの医師から告げられた3年前に、内臓トレーニングのことを知り、資料を取り寄せました。「腎臓病は治らないから、うまく付き合っていきましょう」という言葉が頭から離れなかったそうです。その後も通院するのですが、体調も悪くないため、淡々と年月が経ってしまいました。

ちょうど、内臓トレーニングを始める1ヶ月前に、透析を行っている腎臓内科へ転院するよう紹介状が出されました。透析が目の前に迫っていることに危機感を感じたことが、内臓トレーニングを始めたキッカケでした。

腎臓の残存機能が36%残っているのと、19%しかない状態では、すでに萎縮してしまった細胞の数が違います。内臓トレーニングで腎臓が新品に戻るわけではありません。腎臓自体に体力がなく、老化という避けられない機能低下がある以上、透析になるという不安を解消することは難しいです。

腎臓の残存機能が多ければ多いほど、透析を一生回避することが可能になります。不安なく生活していくために、自覚症状ではなく、血液検査の数値から腎臓の残存機能を把握していきましょう。

内臓トレーニングで腎臓を生かす

内臓トレーニングでは血流を改善し

自律神経を整えることを目的にした健康法です

内臓トレーニング

の方法

瀕死の腎臓を救うために必要なことだけど自分じゃできないこと

あなたの腎臓はどんな姿をしているのでしょうか。

上記の写真は76歳の女性、クレアチニン0.71で、慢性腎臓病と診断される直前の姿です。

腎臓に繋がっている血管の太さが全然違います。血液は酸素と栄養を各細胞に送り、細胞が元気に働くようにしています。しかし、この写真の腎臓に繋がっている左側の細々とした血管では、血液が腎臓まで十分な量が届きません。そのため、細胞が働けず死んでいき、腎臓は萎縮していきます。

現在、医師は、病気を「観察」し、必要ならば「検査」をし、病気の名前を「診断」し、病気の根本原因を治すことなく、薬を処方して様子を見ましょうといって「観察」に入ります。ですから、体外から進入したばい菌やウイルスによる病気を除いて、生活習慣により細胞が萎縮する慢性病は、ほとんどは治せません。腎臓病もそのひとつです。

現在、医師は、病気を「観察」し、必要ならば「検査」をし、病気の名前を「診断」し、病気の根本原因を治すことなく、薬を処方して様子を見ましょうといって「観察」に入ります。ですから、体外から進入したばい菌やウイルスによる病気を除いて、生活習慣により細胞が萎縮する慢性病は、ほとんどは治せません。腎臓病もそのひとつです。

以上、ステロイドパルス療法を例にあげましたが、「良かれと思った薬が、病を重症化する」こともあります。人体にとって薬はすべて劇薬です。Aには良くてもBにはマイナスと、表と裏の顔があることを理解したうえで服用し、異常が出た場合は、はやめに担当医に相談することをお勧めします。

以上、ステロイドパルス療法を例にあげましたが、「良かれと思った薬が、病を重症化する」こともあります。人体にとって薬はすべて劇薬です。Aには良くてもBにはマイナスと、表と裏の顔があることを理解したうえで服用し、異常が出た場合は、はやめに担当医に相談することをお勧めします。

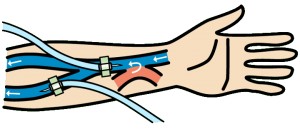

循環器や泌尿器科などもともと通っている病院での経過観察期間が長く、専門の腎臓内科に紹介されるのはクレアチニン値が2.00~3.00になったころです。その後シャント手術が勧められるのですが、術後から透析に入るまでの期間が非常に短くなっています。

循環器や泌尿器科などもともと通っている病院での経過観察期間が長く、専門の腎臓内科に紹介されるのはクレアチニン値が2.00~3.00になったころです。その後シャント手術が勧められるのですが、術後から透析に入るまでの期間が非常に短くなっています。

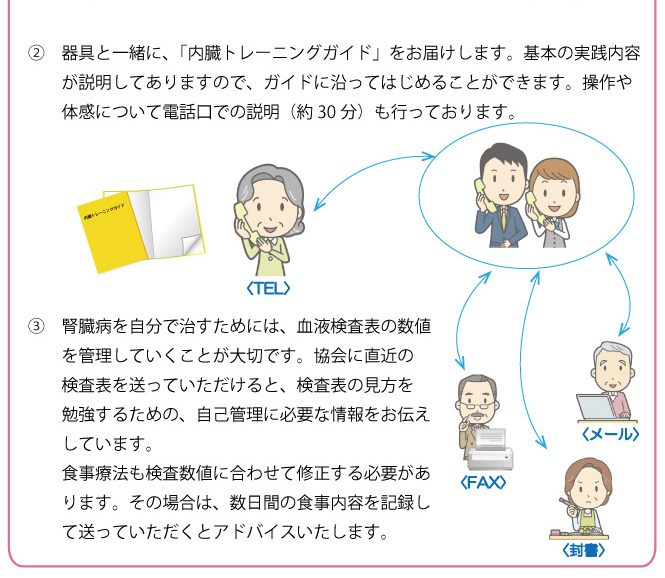

健康教室に参加した場合も、その後は自宅で実践を継続していきますので、同じように協会にご連絡いただければ、対応しています。

体調や検査数値の変化には必ず原因があります。その原因を考え、修正していくことが、自分の腎臓を守っていくことにつながります。1日でも早く「自分で腎臓病をなおす方法」が出来るように、一緒に勉強していきましょう。

健康教室に参加した場合も、その後は自宅で実践を継続していきますので、同じように協会にご連絡いただければ、対応しています。

体調や検査数値の変化には必ず原因があります。その原因を考え、修正していくことが、自分の腎臓を守っていくことにつながります。1日でも早く「自分で腎臓病をなおす方法」が出来るように、一緒に勉強していきましょう。

ところが、長い年月を生きてきますと、食事の好みや、姿勢の歪み、ストレスなど様々な要因によって、体の老化が進み、新鮮な血液や丈夫な血管が破損して細胞に酸素と栄養が届かなくなってきます。

ところが、長い年月を生きてきますと、食事の好みや、姿勢の歪み、ストレスなど様々な要因によって、体の老化が進み、新鮮な血液や丈夫な血管が破損して細胞に酸素と栄養が届かなくなってきます。 病気改善には、病気を克服するだけの自然治癒力を付けることも大切です。

病気改善には、病気を克服するだけの自然治癒力を付けることも大切です。 (1)味の濃い食事を好む人は、塩分を取りすぎることになり、腎臓に大きな影響を与えます。腎臓は、塩分と水分を尿として排出する機能を持っています。しかし、塩分を取りすぎると、高血圧になりやすくなり、高血圧をそのまま放置すると腎臓の血管が動脈硬化を起し、腎硬化症となってしまいます。

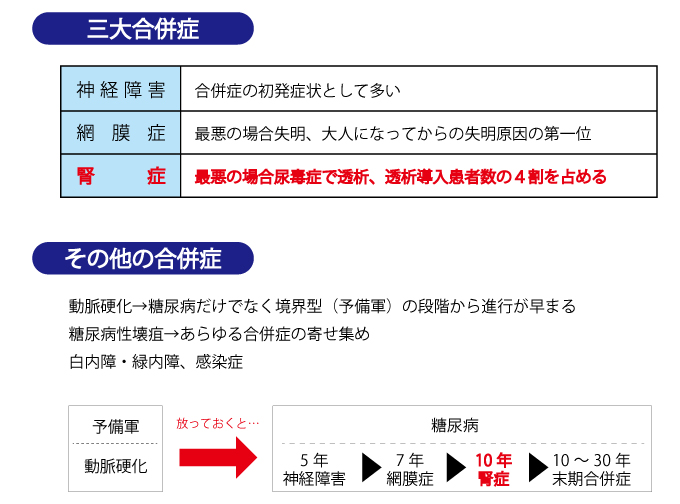

(1)味の濃い食事を好む人は、塩分を取りすぎることになり、腎臓に大きな影響を与えます。腎臓は、塩分と水分を尿として排出する機能を持っています。しかし、塩分を取りすぎると、高血圧になりやすくなり、高血圧をそのまま放置すると腎臓の血管が動脈硬化を起し、腎硬化症となってしまいます。 (2)暴飲暴食を続けると、糖尿病や脂質異常症、心臓病などを発症するリスクがあります。中でも、糖尿病は長期間高血糖状態が続くため、血液・血管がボロボロになり、糖尿病性腎症を発症しがちです。

(2)暴飲暴食を続けると、糖尿病や脂質異常症、心臓病などを発症するリスクがあります。中でも、糖尿病は長期間高血糖状態が続くため、血液・血管がボロボロになり、糖尿病性腎症を発症しがちです。 (3)野菜が嫌いで肉ばかり食べている人は、肉類に含まれるプリン体を蓄積し高尿酸血症になりがちです。尿酸値が高い状態を放置したままでいると、尿路結石や高尿酸血症、やがては痛風腎を発症します。

(3)野菜が嫌いで肉ばかり食べている人は、肉類に含まれるプリン体を蓄積し高尿酸血症になりがちです。尿酸値が高い状態を放置したままでいると、尿路結石や高尿酸血症、やがては痛風腎を発症します。 (4)暴飲暴食を繰り返し、運動不足の人は、肥満になりがちです。肥満を放置しておくと糖尿病を発症します。糖尿病が更に進行すると糖尿病性腎症に発展します。糖尿病性腎症は、透析に入る人の43%に達する恐ろしい病気です。

(4)暴飲暴食を繰り返し、運動不足の人は、肥満になりがちです。肥満を放置しておくと糖尿病を発症します。糖尿病が更に進行すると糖尿病性腎症に発展します。糖尿病性腎症は、透析に入る人の43%に達する恐ろしい病気です。 姿勢も腎臓病に関係します。私たちは、誰もが利き腕、利き足を持っており、左右のどちらかに重心をかけて行動しています。このため、長い年月生きていると必ず体に歪みが出てきます。

姿勢も腎臓病に関係します。私たちは、誰もが利き腕、利き足を持っており、左右のどちらかに重心をかけて行動しています。このため、長い年月生きていると必ず体に歪みが出てきます。 人間は年を重ねる度に

人間は年を重ねる度に 腎臓は左右に2つあります。尿をろ過する機能を

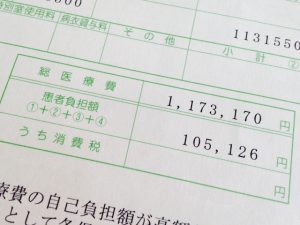

腎臓は左右に2つあります。尿をろ過する機能を 腎臓病は不治の病といわれ、クレアチニンの数値は、「一度下がったら二度と回復することはできない」と、言われています。今の医療では腎臓病を治すことは出来ません。でも、腎臓病患者さんは、治療のためにお医者さんに行きます。お医者さんからは、むくみの薬、血圧の薬、尿酸を下げる薬などなど、たくさんの薬が処方されます。

腎臓病は不治の病といわれ、クレアチニンの数値は、「一度下がったら二度と回復することはできない」と、言われています。今の医療では腎臓病を治すことは出来ません。でも、腎臓病患者さんは、治療のためにお医者さんに行きます。お医者さんからは、むくみの薬、血圧の薬、尿酸を下げる薬などなど、たくさんの薬が処方されます。

お医者さんの治療とは、病気の進行に伴う尿毒症の対症療法を行いながら、透析に入るまでの様子を観察し、透析に入れるタイミングを計ることです。腎臓は、一度壊れてしまうと再生は出来ません。幸いなことに、壊れ始めてから透析に至るまでには相当な年月があります。壊れ行く腎臓を、日々大切に使い、出来るだけ壊さないようにするのが、現在における腎臓病治療といえましょう。

お医者さんの治療とは、病気の進行に伴う尿毒症の対症療法を行いながら、透析に入るまでの様子を観察し、透析に入れるタイミングを計ることです。腎臓は、一度壊れてしまうと再生は出来ません。幸いなことに、壊れ始めてから透析に至るまでには相当な年月があります。壊れ行く腎臓を、日々大切に使い、出来るだけ壊さないようにするのが、現在における腎臓病治療といえましょう。

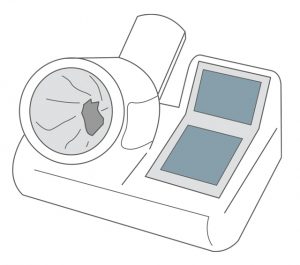

透析を行う機械に血液を循環させます。週3回程度、透析を行う医療機関に通院し、1回4~5時間かけて行います。導入前の処置として、透析機械に血液を循環させるために、手首近くの腕の動脈と静脈を手術でつなぎ合わせたり、人工血管で血管を太くします。

透析を行う機械に血液を循環させます。週3回程度、透析を行う医療機関に通院し、1回4~5時間かけて行います。導入前の処置として、透析機械に血液を循環させるために、手首近くの腕の動脈と静脈を手術でつなぎ合わせたり、人工血管で血管を太くします。 透析の装置として、機械ではなく自分の体の中にある腹膜を使う方式です。(CAPD)交換は6~8時間ごと、1回30分くらいかかります。通院は月1回程度です。1日1回、夜寝ている間に機械(自動腹膜透析装置)を使って自動的に腹膜透析を行うAPDという方法もあります。

透析の装置として、機械ではなく自分の体の中にある腹膜を使う方式です。(CAPD)交換は6~8時間ごと、1回30分くらいかかります。通院は月1回程度です。1日1回、夜寝ている間に機械(自動腹膜透析装置)を使って自動的に腹膜透析を行うAPDという方法もあります。 ドナー (家族などの臓器提供者)から腎臓を移植します。透析からは開放されますが、希望してもだれでも受けられるわけではありません。移植手術を受けるリスクや負担が大きく、免疫抑制剤を飲み続ける必要があります。

ドナー (家族などの臓器提供者)から腎臓を移植します。透析からは開放されますが、希望してもだれでも受けられるわけではありません。移植手術を受けるリスクや負担が大きく、免疫抑制剤を飲み続ける必要があります。 透析前も、タンパク質やカリウム、リンなどについては厳しい制限がありました。透析に入ってもその制限は変わりません。透析前と透析後の腎臓の機能を比較すると、透析前の瀕死の腎臓よりも透析器の方がろ過機能が高いため、多少食事制限をゆるめても尿毒症の症状がでません。しかも、身体も軽く感じます。「透析に入ったら何でも食べられる」という甘い言葉はそこからきています。しかし、その言葉に乗って弛めたままでいれば、透析予後が短くなってしまいます。

透析前も、タンパク質やカリウム、リンなどについては厳しい制限がありました。透析に入ってもその制限は変わりません。透析前と透析後の腎臓の機能を比較すると、透析前の瀕死の腎臓よりも透析器の方がろ過機能が高いため、多少食事制限をゆるめても尿毒症の症状がでません。しかも、身体も軽く感じます。「透析に入ったら何でも食べられる」という甘い言葉はそこからきています。しかし、その言葉に乗って弛めたままでいれば、透析予後が短くなってしまいます。 透析に入るときは、ある程度の腎機能を残して入ります。腎機能に余裕があると透析にスムーズに入れるし、透析後の予後が長くなるからだといわれています。

透析に入るときは、ある程度の腎機能を残して入ります。腎機能に余裕があると透析にスムーズに入れるし、透析後の予後が長くなるからだといわれています。

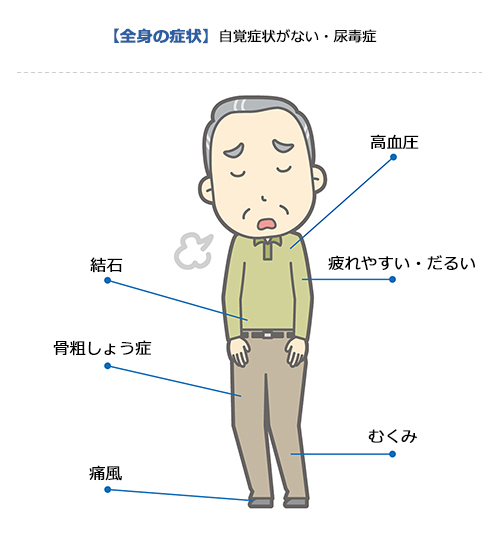

腎臓は血液を濾過して代謝産物(クレアチニン)や老廃物(尿素窒素、尿酸など)や塩分を尿として体の外へ排出してくれます。機能が低下してくると老廃物や余分な水分が体内にたまり、むくみが出たり、体がだるくなります。さらに毒素が排出できなくなると、吐き気や頭痛、食欲不振などの尿毒症を起こします。末期には、心不全や肺水腫などの合併症を起こし、生命の危機に陥ってしまいます。

腎臓は血液を濾過して代謝産物(クレアチニン)や老廃物(尿素窒素、尿酸など)や塩分を尿として体の外へ排出してくれます。機能が低下してくると老廃物や余分な水分が体内にたまり、むくみが出たり、体がだるくなります。さらに毒素が排出できなくなると、吐き気や頭痛、食欲不振などの尿毒症を起こします。末期には、心不全や肺水腫などの合併症を起こし、生命の危機に陥ってしまいます。 腎臓は人体機能を維持するために、心臓から送り出される血液の20%強もの供給を受けている臓器で血圧と密接な関係があります。通常は血圧を安定させるため、体内の水分と塩分量を調整しています。しかし、腎臓病になると血圧が高くなるような働きをしてしまうのです。

腎臓は人体機能を維持するために、心臓から送り出される血液の20%強もの供給を受けている臓器で血圧と密接な関係があります。通常は血圧を安定させるため、体内の水分と塩分量を調整しています。しかし、腎臓病になると血圧が高くなるような働きをしてしまうのです。 腎臓から出るホルモン(エリスロポエチン)が骨髄に働きかけ、血液中の赤血球の生産を促します。腎臓の働きが悪くなるとこのホルモンが出てこなくなってしまうため、血液が十分につくられず貧血になります。貧血になると疲れやすい、食欲不振、頭痛、動悸、息切れ、めまい、立ちくらみなどの症状が出てきます。腎臓病の方の貧血は腎性貧血とよばれ、鉄分が不足している貧血とは性質が異なります。

腎臓から出るホルモン(エリスロポエチン)が骨髄に働きかけ、血液中の赤血球の生産を促します。腎臓の働きが悪くなるとこのホルモンが出てこなくなってしまうため、血液が十分につくられず貧血になります。貧血になると疲れやすい、食欲不振、頭痛、動悸、息切れ、めまい、立ちくらみなどの症状が出てきます。腎臓病の方の貧血は腎性貧血とよばれ、鉄分が不足している貧血とは性質が異なります。 体の水分や電解質(ナトリウム、カリウム、リン、カルシウム、マグネシウムなど)は不可欠なものですが、多すぎても少なすぎても悪影響がでます。腎臓はそれらの量を調節することで、体内環境のバランスを保っています。腎臓は、1日におよそ150~180ℓの水分をろ過していますが、その99%は再吸収され、残り1%の1.5ℓ前後が尿として排出されます。

体の水分や電解質(ナトリウム、カリウム、リン、カルシウム、マグネシウムなど)は不可欠なものですが、多すぎても少なすぎても悪影響がでます。腎臓はそれらの量を調節することで、体内環境のバランスを保っています。腎臓は、1日におよそ150~180ℓの水分をろ過していますが、その99%は再吸収され、残り1%の1.5ℓ前後が尿として排出されます。

ですから、腎臓のどの機能が衰えてきているのか、腎臓のどの部分が壊れているのか、病気の原因がどこにあるかを指摘した名称ではありません。近年は、医学の進歩により、壊れた部位(原疾患)やその症状から腎臓病を的確に表現する病名が付けられるようになってきました。まだ、原因が分らない腎臓病もありますが、現在、日本透析医学会が発表している腎臓病の原疾患数は20種類に達しています。

ですから、腎臓のどの機能が衰えてきているのか、腎臓のどの部分が壊れているのか、病気の原因がどこにあるかを指摘した名称ではありません。近年は、医学の進歩により、壊れた部位(原疾患)やその症状から腎臓病を的確に表現する病名が付けられるようになってきました。まだ、原因が分らない腎臓病もありますが、現在、日本透析医学会が発表している腎臓病の原疾患数は20種類に達しています。

糸球体という器官が壊れる病気の一つです。糸球体に免疫グロブリンのIgAというタンパク質が沈着して発症します。自覚症状はありませんが、病気が進行すると尿タンパクや血尿が出て、食欲不振、疲れやすい、だるいなどの症状が出てきます。

糸球体という器官が壊れる病気の一つです。糸球体に免疫グロブリンのIgAというタンパク質が沈着して発症します。自覚症状はありませんが、病気が進行すると尿タンパクや血尿が出て、食欲不振、疲れやすい、だるいなどの症状が出てきます。 ただ、自覚症状がほとんどないため、発見が遅れることが多くなっています。病気が進行するとむくみやだるさ、疲れやすい、食欲不振などの症状が出てきます。

ただ、自覚症状がほとんどないため、発見が遅れることが多くなっています。病気が進行するとむくみやだるさ、疲れやすい、食欲不振などの症状が出てきます。 腎臓病は末期になるまで自覚症状が出にくいため、体調に変化を感じて受診した時には、かなりクレアチニン値が高かったということがよくあるようです。

腎臓病は末期になるまで自覚症状が出にくいため、体調に変化を感じて受診した時には、かなりクレアチニン値が高かったということがよくあるようです。 腎臓には血圧を調整するという役割があり、腎臓病になると調整がうまくできなくなります。そのため高血圧になり、まず降圧剤を処方される方が多いようです。また他の原因で血圧が上がり、腎臓病になった方もいます。

腎臓には血圧を調整するという役割があり、腎臓病になると調整がうまくできなくなります。そのため高血圧になり、まず降圧剤を処方される方が多いようです。また他の原因で血圧が上がり、腎臓病になった方もいます。 尿検査でタンパクが多く漏れていると、体を維持するだけの栄養が不足して、だるさを感じることがあります。また、腎臓が調整している電解質のバランスがくずれると、疲れなどの不調が現れます。

尿検査でタンパクが多く漏れていると、体を維持するだけの栄養が不足して、だるさを感じることがあります。また、腎臓が調整している電解質のバランスがくずれると、疲れなどの不調が現れます。 腎臓の機能が低下して体液量の調節がうまくいかなくなると、体がむくんでしまいます。特に足から症状が出る方が多いのですが、下半身に溜まった水分を上半身に上げることができず起こりますので、血液循環が上手くできていないという証拠です。重篤になると、肺や心臓にまで水が溜まってしまいます。

腎臓の機能が低下して体液量の調節がうまくいかなくなると、体がむくんでしまいます。特に足から症状が出る方が多いのですが、下半身に溜まった水分を上半身に上げることができず起こりますので、血液循環が上手くできていないという証拠です。重篤になると、肺や心臓にまで水が溜まってしまいます。 血液中の尿酸量が多くなると、溶けきれないものが結晶化してしまいます。結晶が大きくなると血管を詰まらせる原因になり、毛細血管の固まりである腎臓では目詰まりを起こし、機能低下を速めてしまいます。

血液中の尿酸量が多くなると、溶けきれないものが結晶化してしまいます。結晶が大きくなると血管を詰まらせる原因になり、毛細血管の固まりである腎臓では目詰まりを起こし、機能低下を速めてしまいます。 腎臓の毒素排出機能が衰えると、血液中に尿毒素、つまりタンパクの残りカスである尿素窒素やそのほか様々な毒素が残ってしまいます。「尿毒素」が身体中に溜まってしまうと、細胞・臓器が正常に働けなくなり、最終的には生命の危機に陥ります。

腎臓の毒素排出機能が衰えると、血液中に尿毒素、つまりタンパクの残りカスである尿素窒素やそのほか様々な毒素が残ってしまいます。「尿毒素」が身体中に溜まってしまうと、細胞・臓器が正常に働けなくなり、最終的には生命の危機に陥ります。 腎臓はビタミンDの活性化など体内のカルシウムバランスの維持に大きく関わっているため、症状の進行とともに骨障害も増加します。

腎臓はビタミンDの活性化など体内のカルシウムバランスの維持に大きく関わっているため、症状の進行とともに骨障害も増加します。 腎臓などにできるシュウ酸カルシウムやリン酸カルシウムなどのかたまりのことです。腎臓から細い尿管へ移動すると(尿管結石)、激しい激痛がおこります。

腎臓などにできるシュウ酸カルシウムやリン酸カルシウムなどのかたまりのことです。腎臓から細い尿管へ移動すると(尿管結石)、激しい激痛がおこります。