いつもご指導いただき誠にありがとうございます。

11月分体験日誌を送付いたします。体調については、おかげさまで 便秘、睡眠、足の冷えについては引き続き良好です。特に、脊柱管狭窄症の後遺症の足先の痺れ、および冷えについては、寒くなりましたが苦にならなくなりました。年末を迎えご多忙とは思いますがご体調を崩されませぬよう、どうぞお大事になさってください。

いつもご指導いただき誠にありがとうございます。

11月分体験日誌を送付いたします。体調については、おかげさまで 便秘、睡眠、足の冷えについては引き続き良好です。特に、脊柱管狭窄症の後遺症の足先の痺れ、および冷えについては、寒くなりましたが苦にならなくなりました。年末を迎えご多忙とは思いますがご体調を崩されませぬよう、どうぞお大事になさってください。

内臓トレーニングを始めるには、いくつか方法がありますのでご案内します。ご自身のため、ご家族のため、あなたに合った方法を選んでください。

NPO法人広げよう健康の輪で提供している定額利用システムです。

専用器具をレンタルして内臓トレーニングをはじめる方法です。定額利用システムの運用も順調に進み、今では内臓トレーニングを始めた方の85%が選ばれています。

※定額利用システムはいつでも解約できますが、解約後の再契約はできません。ご利用規約等ご確認の上お申し込みください。

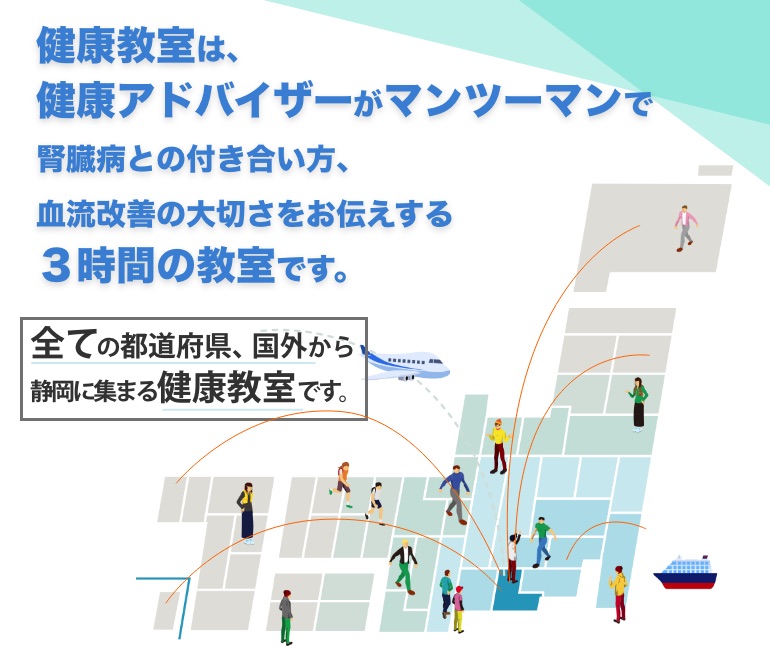

内臓トレーニングだけではなく、生活習慣や食事療法など、自分に合った方法で修正していくのが慢性病の自己管理です。皆さんが、いちばんどうしたらいいか分からないところを、健康アドバイザーが個別に対応するサポートを1年間無料で受けられます。

1組ずつ個別に時間をかけて対応します。健康教室では内臓トレーニングを体験するだけでなく、病気になる発症原因から考えることで、自分で病気を管理していく方法を学んでいきます。

みなさんで情報を共有していただきたいので、ご家族での参加をお勧めします。

長い年月を生きてきますと、食事の好みや、姿勢の歪み、ストレスなど様々な要因によって、体の老化が進み、血液の成分が悪くなったり、血管がもろくなるなど、血流に問題が出てきます。

末端の細胞まで酸素と栄養が届かなくなってきます。

この結果、体のあちこちで酸素と栄養が十分届かなくなり、やがて末端の細胞は死を迎えてしまいます。ただ、37兆個の細胞の1つが死んでも命に別状はありません。

しかし、ある一定量が死滅すると、臓器自体が萎縮しはじめ病気へと発展していきます。

ところが、臓器の萎縮は自覚症状もなく生活に支障も出ないため、機能低下はそのまま放置されてしまいます。ただし、血液の届かない状態を放置し続けますから、病気はどんどん進行し、気づいたときには取り返しのつかない不治の病になってしまっています。

これが一般的に生活習慣病といわれる病気の辿るコースです。

代表的なのが、糖尿病や高血圧ですが、急激に患者数が増えている腎臓病も含まれます。

腎臓病の場合、残存機能が60%を下回ってくると慢性腎臓病と診断されますが、まったくと言っていいほど症状が出ません。「体調が悪くなって病院に駆け込んだ時には、すでに透析を受けなければいけない状態だった」というのは珍しい話ではないのです。

「腎臓病は治らない」と言われているので、早期発見の手段は定期的に受ける健康診断でクレアチニン値をチェックすることが大切になります。

医師から「腎臓病は治らない」と言われるとあきらめるしかないです。でも、医学の常識が絶対ではないとしたら?医学に携わっていなくても常識を覆すことができるのではないでしょうか。そんな事例を紹介します。

事例1:人体の細胞数について

人体の細胞数について人体を構成する細胞の数は、従来60兆個とずっと言われ続けてきました。

しかし、近年その数は37兆2000億個という学者が出てきました。

これは、2013年に発刊された『人体生物学紀要』(AnnalsofHumanBiology)という雑誌に、イタリアのエヴァ・ビアンコニという生物学者を中心にしたチームが発表したものです。

60兆個も37兆個も実数ではなく、どちらも推定値です。ですが、37兆個の方が現状の最も正確に近い推定値と考えられていますので、協会サイト内は37兆個を使用しています。

事例2:常識がひっくり返った「腎臓病と運動」

今まで、腎臓病患者さんは、筋力アップのような過激な運動は避けるように指導されてきました。

理由は、筋肉に大きな負荷がかかると、筋肉中にあるクレアチンという物質が消費されてクレアチニンが産生されるからです。

もう一つは、過激な運動によって、腎臓が必要とする血液が筋肉に集中して腎臓の活動が弱るから、というものです。

しかし、近年、日本腎臓リハビリテーション学会は、透析前の患者さんは積極的に運動する方が良いと提案しています。もちろん、病気を進行させる運動はいけないとしているが、ウォーキングや筋トレなど、ややきつい運動も積極的に行うことを勧めています。

運動することによって透析が楽になるそうです。詳しいことは日本腎臓リハビリテーション学会のホームページをご覧ください。

このように、医学の世界では、常識として定着している知識やエビデンスに基づいた治療方法などが、一夜にしてひっくり返ることが多々あります。

現代医学の進歩が目覚しいとはいえ、心とは何か、どこにあるかに代表されるように、まだまだ人体のほとんどが解明されていないからです。

そうすると、腎臓病は治らないという医学の常識が絶対ではないと言えませんか?医学に携わっていなくても常識を覆すことができるのではないでしょうか。

医学的に病気とは、「生体の構造や機能に障害が起こり、不快感や苦痛を伴って日常生活に支障をきたす状態」のことをいいます。

ほとんどの日本人は、痛みや不快感に悩まされて初めて病気と自覚し、病院へという行動パターンをとります。しかし、内臓トレーニングを考案した望月みや子氏は病気を細胞レベルで考えています。

人間の体は約37兆個の細胞からできています。

37兆個の全ての細胞が元気に働いていれば健康といえます。

細胞が元気でいるには、細胞も生き物ですから、新鮮な酸素と十分な栄養を取ることが必要です。酸素と栄養は血液によって全身に運ばれます。

もし、血液の流れが途絶えると、酸素と栄養が届かなかった細胞は死んでしまいます。細胞の死が病気の始まりです。

しかし、37兆個の細胞の一つや二つが死んでも自覚症状は出ません。ただ、血液の流れない状態を放置しておくと細胞の死はどんどん広がり、臓器の機能低下が進み、場合によっては痛みや不快な症状でてきます。

こうなって初めて病気と診断されます。

「クレアチニンがなぜ下がるのか」

その理由について医学博士廣岡孝先生(内臓トレーニング協会顧問)の仮説を紹介しましょう。

末端の細胞にまで血液が届くことが大切人体を細胞レベルで見ると、約60兆個の細胞からできています。細胞も生き物ですから、全ての細胞は、酸素を取り入れて二酸化炭素を排出し、アミノ酸やブドウ糖などの栄養を取って老廃物を排出しています。

細胞に栄養と酸素を届けるのは血液であり、二酸化炭素と老廃物も血液によって回収されます。

ですから、細胞は血液が届けば健康ですが、届かなければ衰弱し、もし酸素が届かなくなれば10分ほどで死んでしまいます。

つまり、細胞にとって血液は生命線であり、全身の細胞に血液が行き届いていれば人間の体は元気でいることができます。

細胞は生き物です。

生き物は単純に生か死に二分することは出来ません。

元気な細胞、疲れた細胞、病気の細胞などがあり、徐々に弱って寝込んだり倒れたりして最後に死を迎える人間と一緒です。

一般的にクレアチニンの数値が1.00を超え、腎機能に支障があると診断されたときには、腎機能の半分が壊れてしまっています。

1.00の時、半分の細胞が死滅し、残りの半分の細胞が元気というわけではありません。細胞は活発に活動しているものから、瀕死の状態のものまでさまざまな健康状態で混在しています。

腎臓の機能の回復を図ろうとするなら、弱っている細胞に新鮮な酸素と栄養をたっぷり与えれば、人間と同じように元気になるはずです。それには、腎臓の血流を活性化すればよいのです。

血液が届けば細胞は元気になれる全身の血流を活性化し、臓器に新鮮な酸素と栄養豊富な血液を送りこめば、元気な細胞は今まで以上に元気になるし、疲れた細胞は疲労を回復するし、病気の細胞も徐々に治って働けるようになります。

血液が届けば細胞は元気になれる全身の血流を活性化し、臓器に新鮮な酸素と栄養豊富な血液を送りこめば、元気な細胞は今まで以上に元気になるし、疲れた細胞は疲労を回復するし、病気の細胞も徐々に治って働けるようになります。

瀕死の細胞も息を吹き返し、やがては元気になっていくでしょう。

血流一つで疲労しきった腎臓の機能全体が回復すると、クレアチニンの数値も下がるはずです。現に、内臓トレーニングでクレアチニンの数値を下げたり、数値の上昇を抑えている人が7割を超えています。

内臓トレーニングが、クレアチニンは下がらないという医療界の常識に反して効果をあげている理由は、ここにあると考えています。

ただし、この考え方は科学的に証明されたものではありません。

あくまでも細胞生理学的な見地からの仮説です。

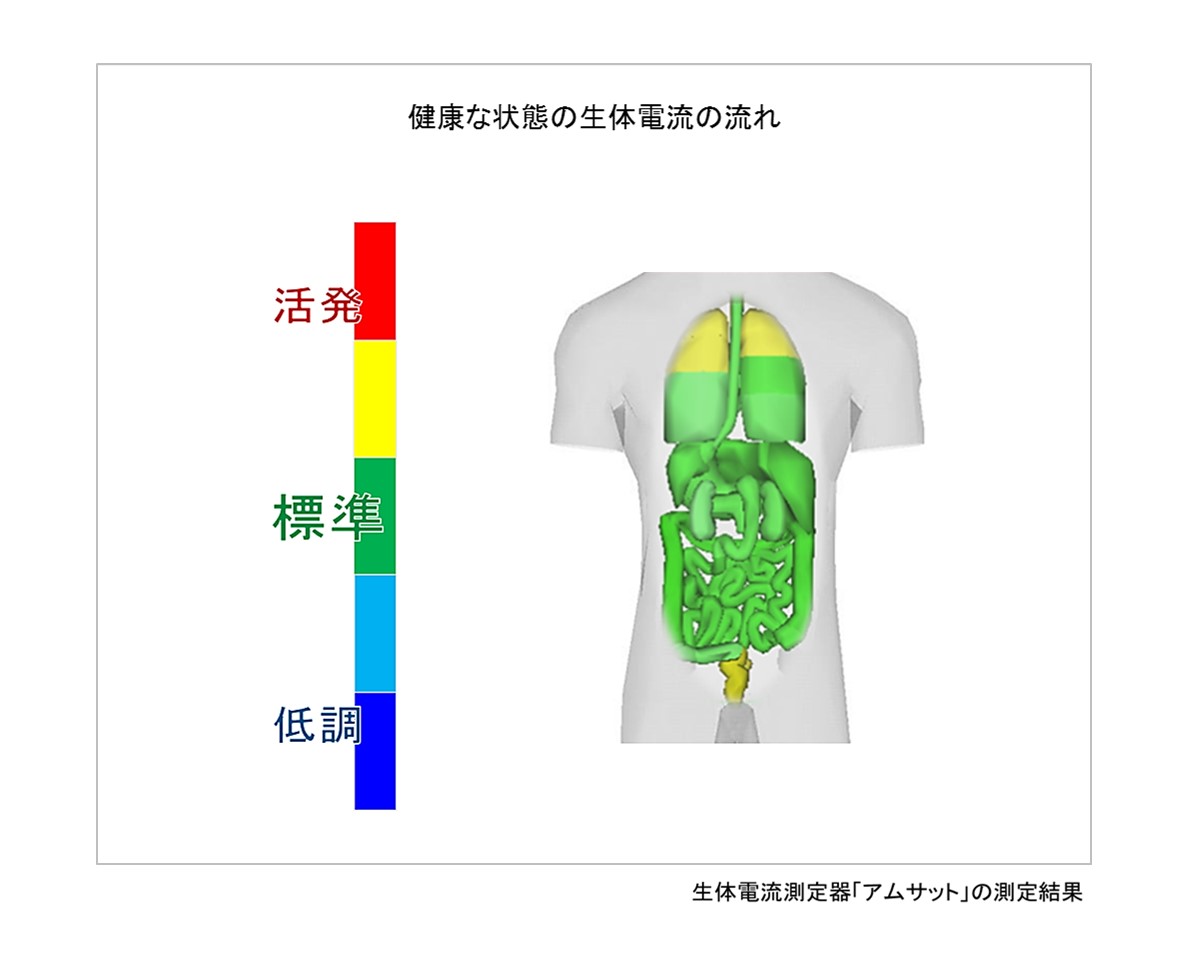

人の身体には生体電流が流れています。

人は寝ているときでも心臓は動き続けていて、意識せずとも血液が全身を流れて酸素と栄養を細胞に運んでいます。これは生体電流の働きによるものであり、正常に流れることによって、人は健康を維持できています。

生体電流測定器で生体電流の流れを活発、標準、低調の5段階に分けて測定したところ、クレアチニン1.00以下の健康な人は標準~活発の範囲に入っています。

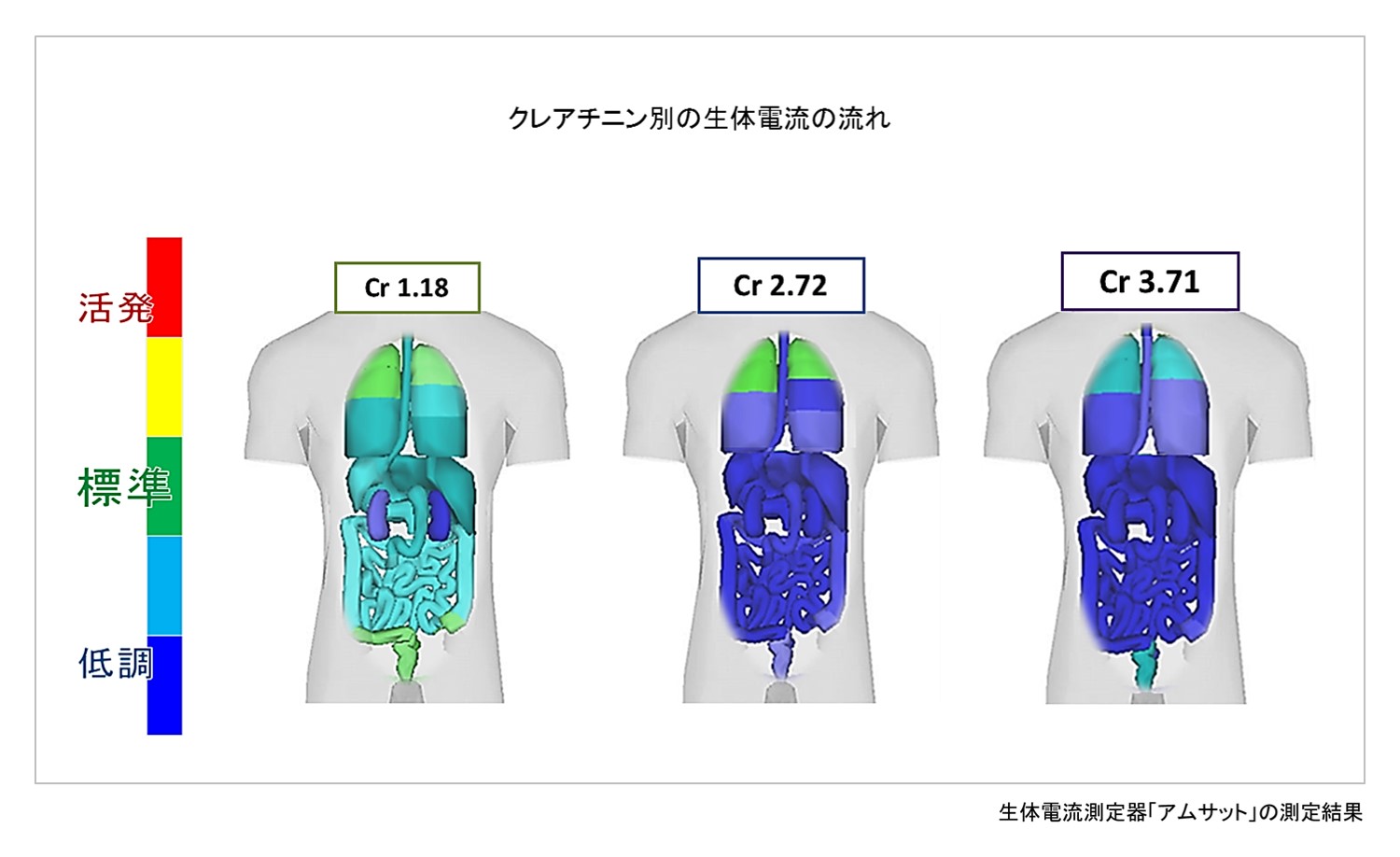

下図のとおり、クレアチニン(Cr)1.18の人は最初に腎臓に生体電流が流れなくなっています。

クレアチニンの数値が高くなるにしたがって、内臓全体に電気の流れがなくなっていることがわかります。腎機能の低下にともない、内臓全体の生体電流の滞りがみられます。

生体電流の流れが低調だと、頭痛、肩こり、腰痛、不眠、だるさ、食欲低下など、さまざまな体調不良がでてきます。生体電流が慢性的に滞ると、体調不良はさらに悪化し、病気につながるリスクも上がってしまいます。

ですから、健康な身体を維持するためには、生体電流の流れを整えることが必要不可欠となります。

生体電流の流れを良くするには、全身の血流を良くし、自律神経のバランスを整えることが大切です。

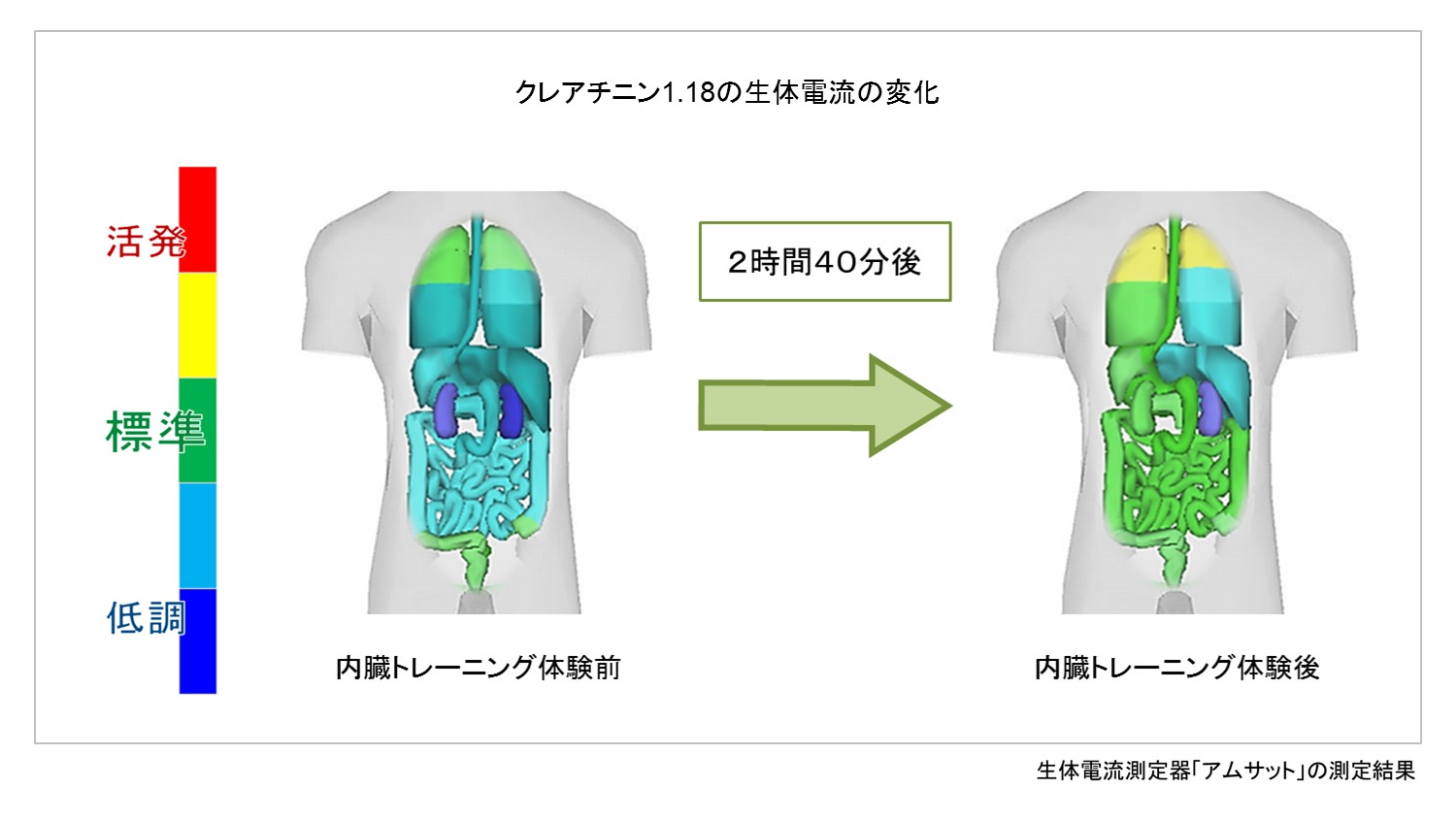

内臓トレーニングは

1.ふくらはぎ通電で全身の血流を改善する

2.足裏通電で内臓の血流を改善する

3.脊髄通電で自律神経を活性化してバランスを整える

この3つのトレーニングを行うことによって、血流改善と自律神経を活性化してバランスを整えます。

下図をみると、クレアチニン(Cr)1.18の人は、2時間40分ほどのトレーニングを行っただけで、片方の腎臓が標準に戻り、小腸、大腸、肺など臓器全体が標準に戻りました。

内臓トレーニングを実践すると、クレアチニンの数値が高い人でも生体電流の流れが改善します。

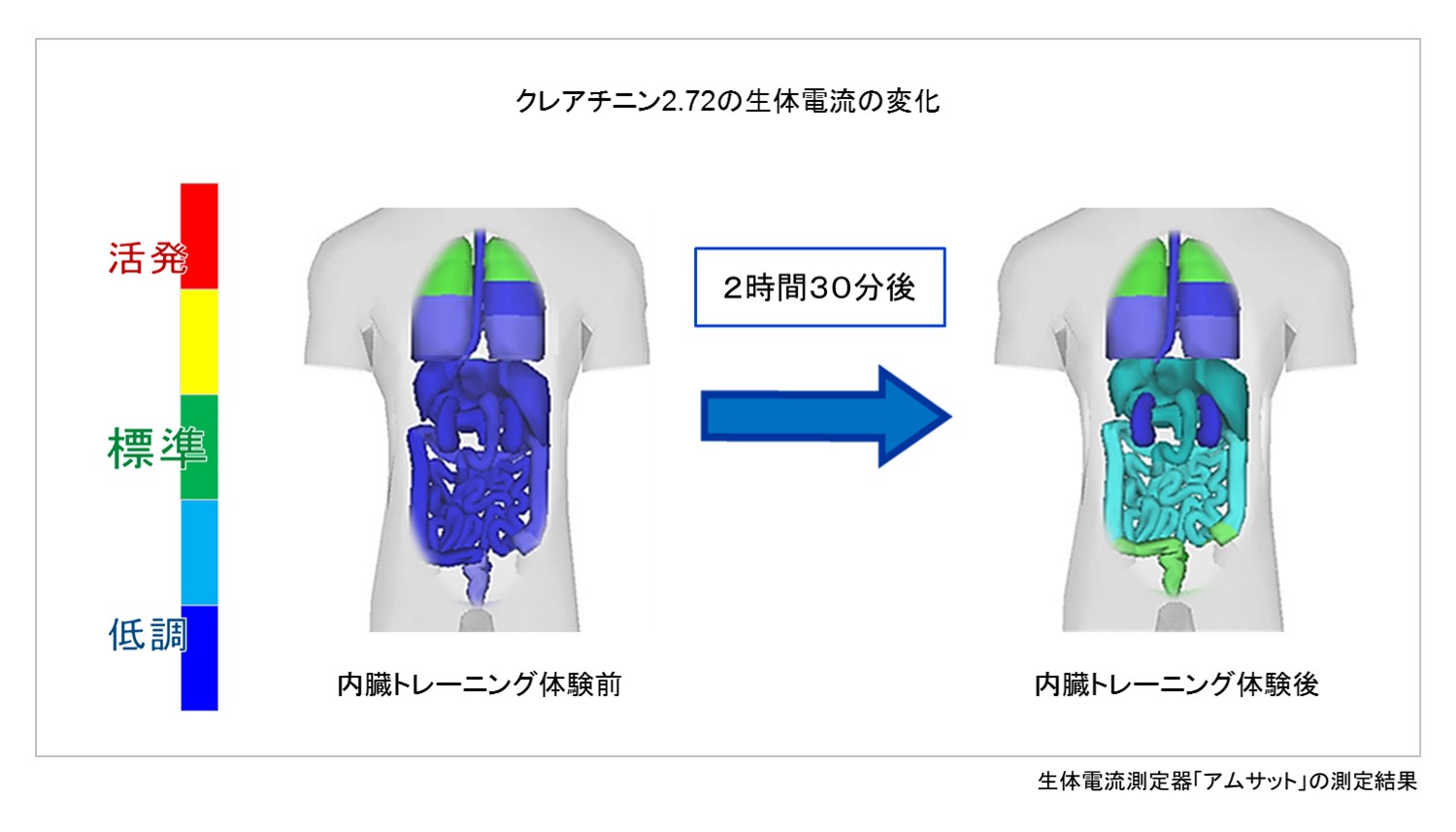

下図のとおり、クレアチニン(Cr)2.72の人が内臓トレーニングを約2時間半実践したところ、腎機能は改善できなかったがその他の内臓に改善の兆しがみられました。

クレアチニンの数値によって改善の度合いは違いますが、日々、内臓トレーニングを実践することによって、腎機能を改善することがわかっています。

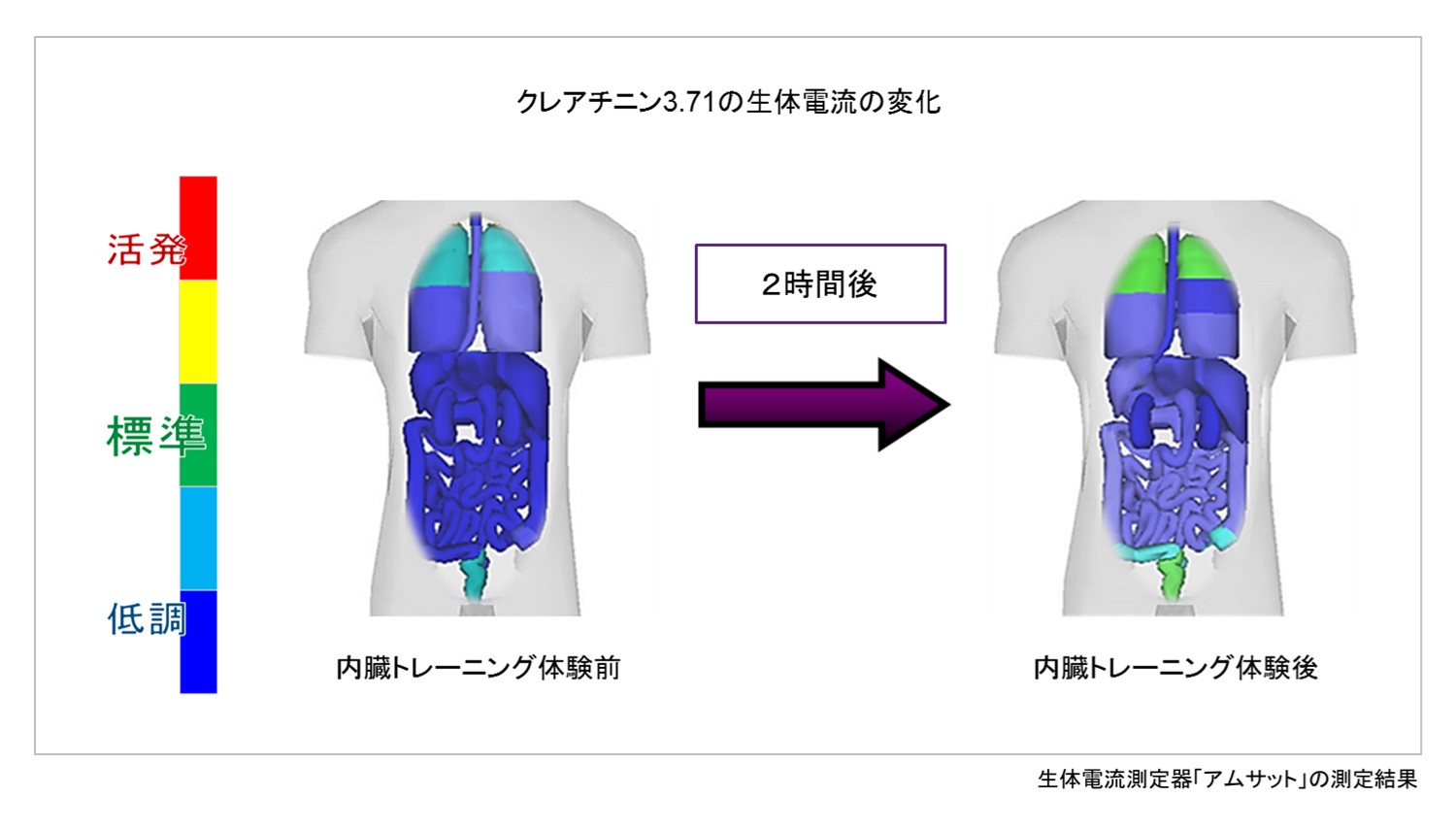

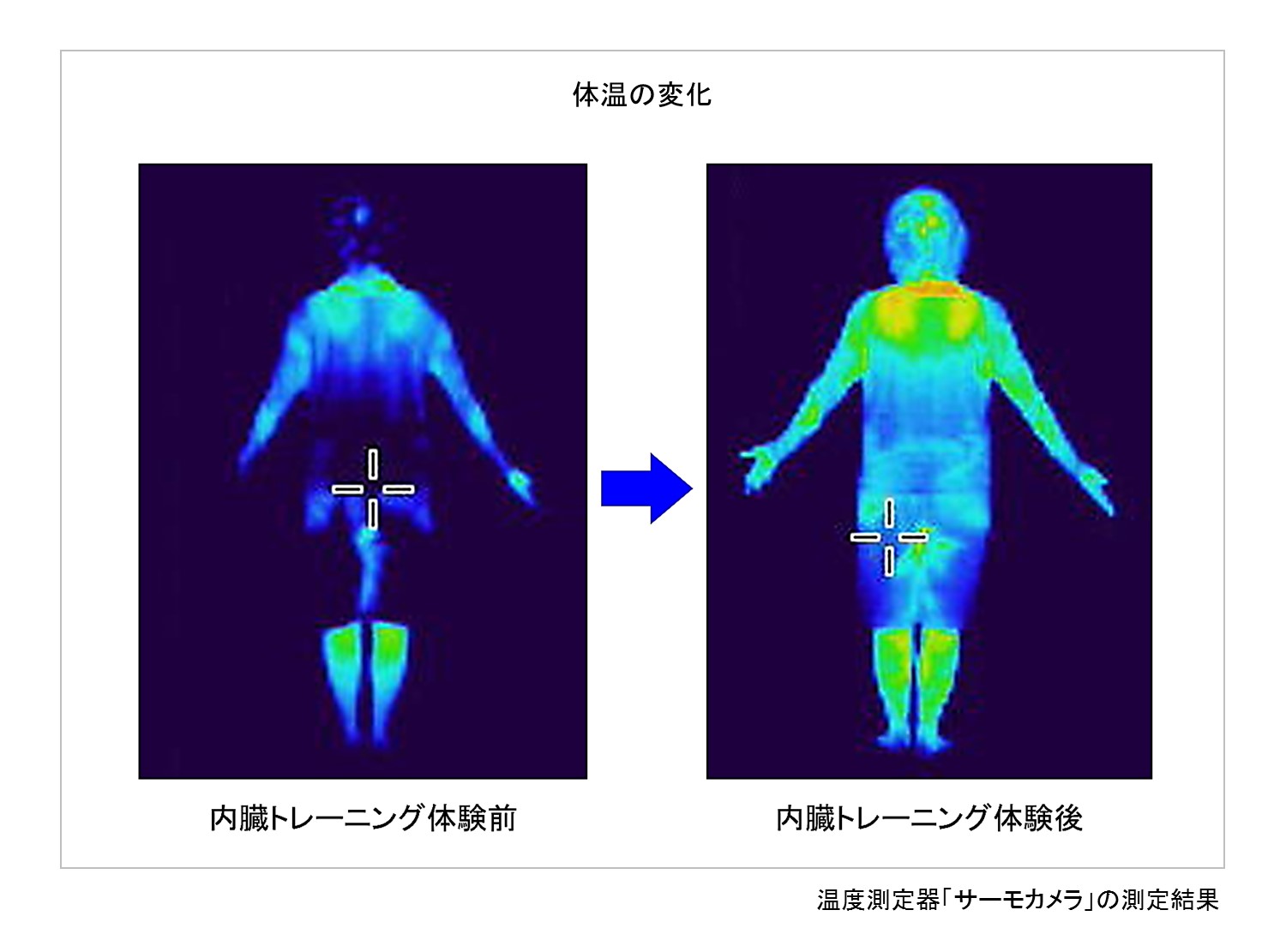

生体電流の流れが活性化すると、頭痛、肩こり、腰痛、不眠、だるさ、食欲低下などの症状の改善をはじめ、血圧が安定したり、クレアチニンの数値が下がったり、低体温症の改善など、身体の変化がでてきます。クレアチニン(Cr)3.71の人でも、内臓トレーニングを続けていると、下図のように低体温症の人の体温が上がってきました。

内臓トレーニングを継続して実践することによって、全身の血流が良くなり、自律神経の活動が活発化し、生体電流が円滑に流れるようになります。

内臓トレーニングを考案した望月みや子氏は、

「1個目の細胞が死んだとき」からを

病気と定義しています。

人間、長く生きていると体の使い方、食事の取り方、ストレスの溜まり方など様々な原因から血液の流れが滞って細胞が死滅し、体のあちこちに小さな病気が生まれてきます。

いつもと同じ生活を続けていると、小さな病気は徐々に大きくなり、自覚症状が出てきます。

内臓トレーニングは、小さな病気の段階で細胞の死を食い止めるため、血液を円滑に流して細胞を元気にし、生まれたときの元気な状態に戻そうという健康法です。

全身の細胞を絶えず元気にしておけば、健康を保つことができることをご理解頂けたでしょうか?

細胞を死滅させないためには、全身に張り巡らされている血管を丈夫にし、血液の流れを確保することが大切です。健康な人は、生活習慣や食事の取り方などの一部を改善することで済みますが、病気になってしまった人は、必ず血液の流れが滞っています。

滞っている部分の血流を強制的に流すために、内臓トレーニングでは補助器具として低周波治療器を活用しています。

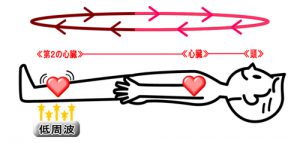

人間は2足歩行になったため、心臓だけでは全身の血液循環ができなくなりました。特に、重力に逆らって下半身におりた血液を心臓に戻すことが難しくなってしまったのです。

そこで、心臓の補助として、下半身の筋肉、特にふくらはぎの筋肉を第2の心臓と位置づけられました。無意識のうちにふくらはぎを動かすことによって、下半身に溜まった血液をポンプアップして心臓に戻しています。

自然治癒力を高める健康法、『内臓トレーニング』は日本国特許庁から特許を取得しています。

自然治癒力を高める健康法、『内臓トレーニング』は日本国特許庁から特許を取得しています。

近年の健康ブームにより、健康雑誌やインターネット上には様々な健康法が紹介され、それぞれの健康法がユニークな特長を持ち、それぞれに効果を競っています。

そんな中で、内臓トレーニングはネット上を賑わす多くの健康法を統合したものであり、大きな効果を発揮することが評価されて特許の取得が認められました。

特許の名称:「低周波パルス印加装置およびその使用方法」

発明者:望月みや子

特許内容は、日本国特許庁の機関紙「特許広報」に掲載されました。

内臓トレーニング協会では、ふくらはぎの筋肉や足裏のつぼ、そして自律神経をはじめとする神経全般に低周波パルス装置(フットスキッパー)を使って電気刺激を行うと、腎臓病やパーキンソン病系の人々の自然治癒力の改善に効果が見られることに気付きました。

その実績をもとに内臓トレーニングという健康法に関して特許を申請してみました。この申請に対し、日本国特許庁からA4版で22ページにわたる回答がありました。

回答文書は、特許に関わる独特の専門用語が使用されており、難解なため、要旨のみを紹介してみましょう。なお、要約に当たっては原文をできるだけ忠実に再現したつもりですが、より詳しい理解を得たい方は上記掲載の原本を参照してください。

本発明は…低周波パルス装置に対する知識がなくても対象者(内臓トレーニング実践者の意以下同様)の生体電流の流れが悪くなっている部位すなわち弱っている部位を簡単に探し出す(自己診断する)ことができる。

1)本発明は、対象者自身が、まだ気付いていない自己の体の弱っている部位を探し出し、その探し出した部位を低周波で効果的に刺激することができる。

2)…ふくらはぎへの低周波刺激により全身の血行がよくなり感覚が鋭敏になることによって、感覚の違いを認識しやすくなり対象者の弱っている部位を改善できる。

3)…この前腕部刺激ステップによれば前腕の筋肉を低周波で刺激して血行を促進し、特に腕から肩にかけての血行を促進させることができる。

4)…手のひら及び指先の腹が接触しているゾーンに…パルスを出力することによって…指先の腹および手のひらにあるつぼが刺激されて上半身、特に横隔膜より上の部位を効果的に刺激することができる。

文中の…は原文を一部省略してあります。

回答文書はまだまだ続きますが、以下は省略します。

人体に良い効果を出しているのは、低周波パルス装置が内蔵している筋肉刺激モードと神経刺激モード及び、周波数の長短と波形、パルスの強弱を効果的に組み合わせているからだとしており、低周波パルス装置の機能とその機能を十分に引き出すための様々な工夫に対する特許です。

田坂定孝医学博士の治療法を活用しています内臓トレーニングでは、低周波電流を使ってクレアチニンを下げています。低周波を活用する理由は、昭和32年刊行の東京大学医学部教授・故田坂定孝医学博士の『低周波脊髄・頭部通電療法』に基づいています。

田坂定孝医学博士の治療法を活用しています内臓トレーニングでは、低周波電流を使ってクレアチニンを下げています。低周波を活用する理由は、昭和32年刊行の東京大学医学部教授・故田坂定孝医学博士の『低周波脊髄・頭部通電療法』に基づいています。

| a 腎臓の血流量が増える |

| b 血圧が安定する |

| c 尿量が増える |

| d 糸球体ろ過量が増える |

先生は上記4つのことを発見し、最後に

「低脊通電(脊髄通電)は、中枢神経系に対する好影響とともに、腎血行に対する好結果を招来する」

と結論付けています。

日本では、戦後まもなく神経治療の方法として低周波を活用した電気治療の研究が始まりました。

昭和24年、大阪大学の五百住教授らが、直流の電気による低周直角脈発生装置を考案し、麻痺には陽極がよく効き、神経痛には陰極が有効であることを発見し、それまでヨーロッパで常識とされていた電気緊張説を覆しました。

当時の日本には、脳や神経系を直接治療する方法がなかったこともあり、国立大学を中心に電気治療の研究が行われるようになりました。

昭和27年には東北大学総長の本川弘一医学博士を中心に「電気生理学」学会が設立されました。

昭和27年には東北大学総長の本川弘一医学博士を中心に「電気生理学」学会が設立されました。

昭和29年には文部省が、電気治療の科学試験研究費共同研究班を結成し、昭和32年には日本低周波医学会が結成されました。同じ年に、東京大学医学部教授の田坂定孝医学博士が著した『低周波脊髄・頭部通電療法』(中外醫學社)は、当時の日本の電気生理学の頂点をなす貴重な資料となっています。

著書では、脳梗塞患者の治療が中心に発表されていますが、先生は、低周波を脳や神経だけでなく臓器まで全身に通電してその結果を臓器毎に発表しています。

腎臓に関しては、下記のような結論を導き出しました。

●腎臓の血流量が増える

●血圧が安定する

●尿量が増える

●糸球体ろ過量が増える

田坂先生を中心とする低周波による治療は、昭和30年代には、各大学病院や国立病院で盛んに行われて一大ブームを起しました。

しかし、保険点数が低くて採算が合わなかったこと、治療に長時間を要することなど様々な理由が重なり、昭和40年代半ばには低周波通電療法は消滅してしまいました。

今では、医師の間でも知る人がほとんどいなくなり、幻の治療となってしまったのです。

内臓トレーニングでは、田坂先生の論文にある理論を活用させてもらっています。

参考文献:田坂定孝著『低周波脊髄・頭部通電療法』中外醫學社「歴史が眠る多磨霊園」ホームページより「昭和期の内科医学者田坂定孝」

現代人はストレスなどで交感神経の働きが強くなりがちで、血流が滞りがちです。体の状況に応じて、交感神経と副交感神経がスムーズに切り替えることができることが大切です。

状況に応じて交感神経と副交感神経のバランスを取るのが、低周波電流です。

田坂先生は、

「患部では、生体電流が円滑に流れず、強い低周波を流すことによって改善が図られた」

という実験結果を述べています。

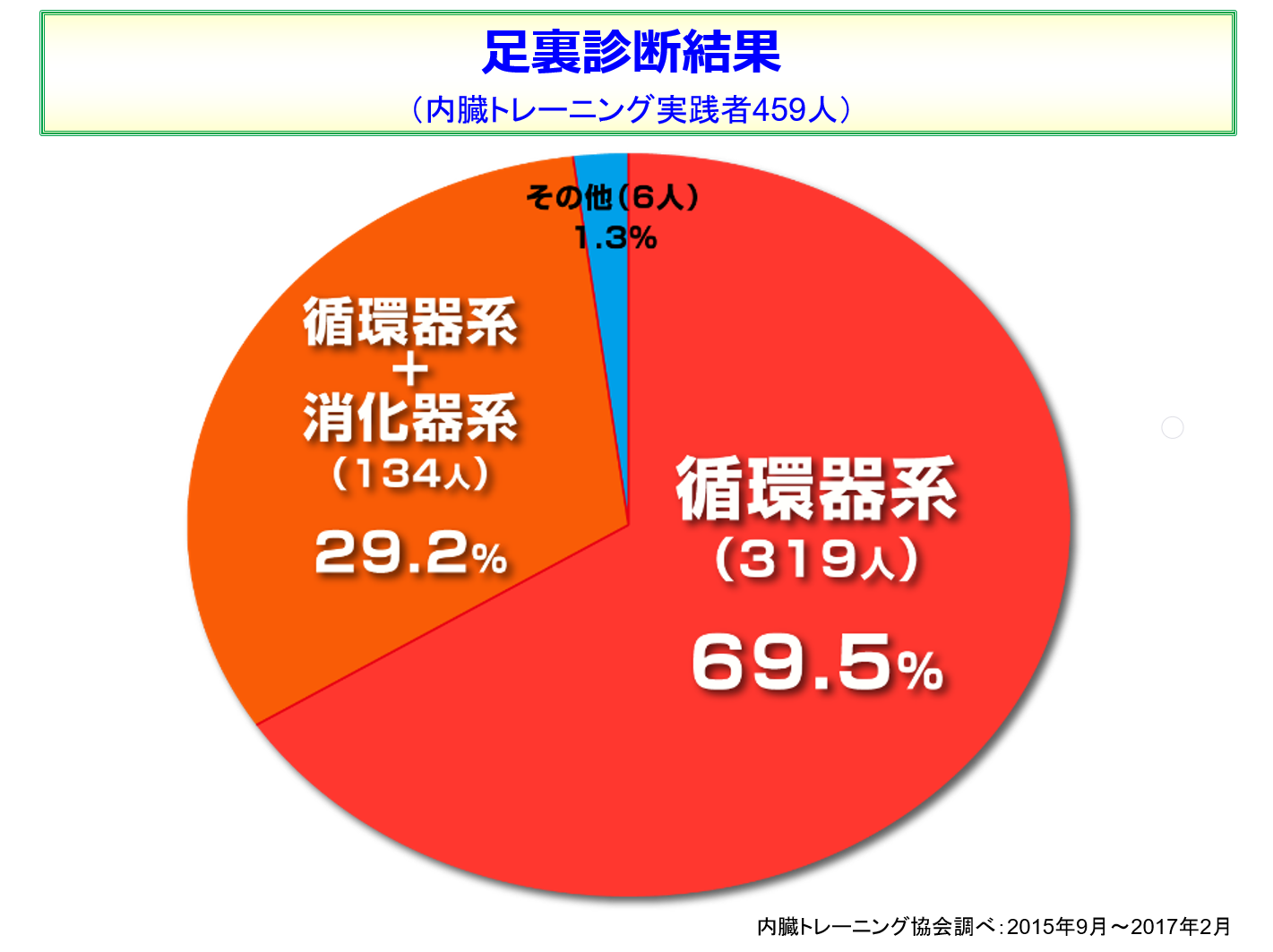

これを受けて、静岡トレーニングクリニック院長の廣岡先生が、受診された腎臓病患者さん459人に足裏通電を試みたところ、腎臓病の患者さんでありながら、ほとんどの患者さんは腎・生殖器系の臓器に問題は無く、循環器系の臓器に問題がある人が319人(69.5%)と、最多でした。

このことから、腎臓病は、主として循環器系の臓器の不具合により発症することが分かりました。

そこで、内臓トレーニングでは、腎臓の改善と同時に、循環器系の臓器に低周波を流して血流の活性化を図っています。

誰もが下がらないというクレアチニンがなぜ下がるか?

その理由について医学博士廣岡孝先生(内臓トレーニング協会顧問)の仮説を紹介しましょう。

人体を細胞レベルで見ると、約60兆個の細胞からできています。

細胞も生き物ですから、全ての細胞は、酸素を取り入れて二酸化炭素を排出し、アミノ酸やブドウ糖などの栄養を取って老廃物を排出しています。細胞に栄養と酸素を届けるのは血液であり、二酸化炭素と老廃物も血液によって回収されます。

ですから、細胞は血液が届けば健康ですが、届かなければ衰弱し、もし酸素が届かなくなれば10分ほどで死んでしまいます。

つまり、細胞にとって血液は生命線であり、全身の細胞に血液が行き届いていれば人間の体は元気でいることができます。

細胞は生き物です。

生き物は単純に生か死に二分することは出来ません。元気な細胞、疲れた細胞、病気の細胞などがあり、徐々に弱って寝込んだり倒れたりして最後に死を迎える人間と一緒です。

一般的にクレアチニンの数値が1.00を超え、腎機能に支障があると診断されたときには、腎機能の半分が壊れてしまっています。

1.00の時、半分の細胞が死滅し、残りの半分の細胞が元気というわけではありません。細胞は活発に活動しているものから、瀕死の状態のものまでさまざまな健康状態で混在しています。

腎臓の機能の回復を図ろうとするなら、弱っている細胞に新鮮な酸素と栄養をたっぷり与えれば、人間と同じように元気になるはずです。それには、腎臓の血流を活性化すればよいのです。

全身の血流を活性化し、臓器に新鮮な酸素と栄養豊富な血液を送りこめば、元気な細胞は今まで以上に元気になるし、疲れた細胞は疲労を回復するし、病気の細胞も徐々に治って働けるようになります。瀕死の細胞も息を吹き返し、やがては元気になっていくでしょう。

血流一つで疲労しきった腎臓の機能全体が回復すると、クレアチニンの数値も下がるはずです。

現に、内臓トレーニングでクレアチニンの数値を下げたり、数値の上昇を抑えている人が7割を超えています。

内臓トレーニングが、クレアチニンは下がらないという医療界の常識に反して効果をあげている理由は、ここにあると考えています。

ただし、この考え方は科学的に証明されたものではありません。あくまでも細胞生理学的な見地からの仮説です。

全身の血液を循環させる人体の第2のポンプ、ふくらはぎに補助器具を使って生体電流をながします。これにより、ふくらはぎの筋肉が強制的に動かされ、下半身の血流が活性化します。

全身の血液を循環させる人体の第2のポンプ、ふくらはぎに補助器具を使って生体電流をながします。これにより、ふくらはぎの筋肉が強制的に動かされ、下半身の血流が活性化します。

しかも、ふくらはぎへの刺激は寝て行いすから、下半身だけでなく上半身や頭への血流も一緒に活性化します。

毛細血管は筋肉の中にあります。

運動不足や体のゆがみによって、筋肉が固まってしまうと、中にある毛細血管が締めつけられて血流がよどみます。

これを解決するために、肩こりや腰痛のように筋肉が固まってしまったところに生体電流を流して筋肉をほぐすと同時に、締めつけられた血管も緩めます。

その結果、毛細血管の血液が活発に流れるようになります。

補助器具を使うことによって、運動を控えなければならない腎臓病患者さんも、長時間運動をした人と同じように、血液の流れを良くすることができます。

内臓トレーニングでは、足の裏を補助器具に載せて生体電流で刺激します。

内臓トレーニングでは、足の裏を補助器具に載せて生体電流で刺激します。

内臓の鑑といわれる足の裏には全身の臓器のツボがあり、腎臓ばかりでなくすべての臓器を元気にします。

これによって、足のむくみ、静脈瘤、便秘や睡眠不足など腎臓病の様々な症状が緩和されるのです。

腎臓の活動は自律神経によってコントロールされているので、自律神経の活動が活発になれば腎機能の回復ができます。しかし、残念ながら自律神経の管理を、患者さんが自分の意思で行うことはできません。

現在の医療技術では、自律神経の管理は生体電流でしかできません。

自律神経は、交感神経と副交感神経から構成されています。その中枢は背骨の中にあり、その末端は血管に張り付いて全身を巡っており、臓器の活動や体温、血流などの管理を生体電流を使ってコントロールしています。

血流に限ってみると、交感神経が働くと血管が収縮して血流が弱くなり、副交感神経が働くと血管が拡張して血流が活発になります。

瀕死の腎臓を救うために必要なことだけど自分じゃできないこと